Jubiläum 2021: Das Studentenwerk Leipzig hat 100. Geburtstag und lädt Studierende, Hochschulen und Partner ein, das Jubiläumsjahr gemeinsam zu feiern!

Wir werden 100!

1921-2021

Es ist soweit: In diesem Jahr feiern wir unser 100. Jubiläum!

Im Jahr 1921 gründeten engagierte Leipziger Studierende den Wirtschaftsselbsthilfeverein Leipziger Studenten e.V., der den Studierenden wichtige Unterstützung vor allem im Alltag anbot. Dieser Verein war der Vorläufer des heutigen Leipziger Studentenwerkes.

Wir sind stolz darauf, dass wir die Studierenden schon seit 100 Jahren mit unseren sozialen Angeboten unterstützen können.

Im Jubiläumsjahr blicken wir zurück auf eine abwechslungsreiche Historie, erzählen spannende Geschichten, interessante Details und lassen Zeitzeugen zu Wort kommen. Gleichzeitig richten wir den Fokus auf die gegenwärtige Präsenz und zukünftige Ziele des Studentenwerkes Leipzig.

Je nachdem, wie es die gegenwärtige Lage ermöglicht, werden wir im Verlauf des Jubiläumsjahres auch ein paar Überraschungen für die Leipziger Studierenden bereithalten. Bleibt gespannt und haltet die Augen offen!

Die Leistungen des Studentenwerkes Leipzig – in den Anfangsjahren und heute

Zwei Kern-Leistungen, die das Studentenwerk Leipzig heute anbietet „damit Studieren gelingt“ waren bereits zur Gründung im Jahr 1921 die tragenden Säulen. So stellten die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum und Essen seit der ersten Stunde wichtige Aufgaben dar. Anderes, wie Frisierstuben, Wanderamt, Kleider- oder Bettwäscheverleihamt ist längst vergessen. Doch auch in der Veränderung zeigt sich eine Konstante: die ständige Anpassung an die Bedürfnisse der Studierenden. Und auch die studentische Mitbestimmung und das Solidarprinzip sind Grundsätze, die das Studentenwerk Leipzig heute wie vor 100 Jahren prägen.

- Ursprung: Studentische Selbsthilfe

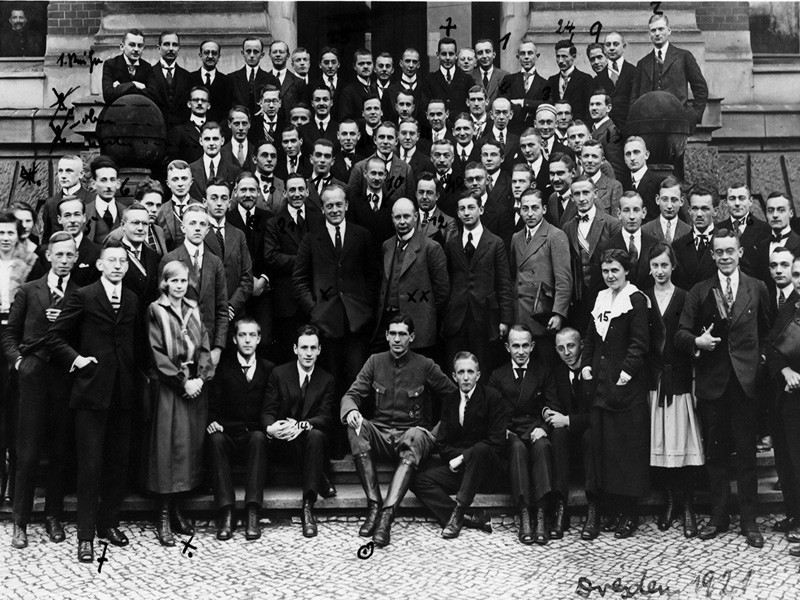

In den Jahren nach dem Ende des ersten Weltkriegs herrschte unter Studierenden besonders Mangel an Essen und Wohnraum. Auch die Finanzierung des Studiums stellte eine große Herausforderung dar. Nach ersten selbstorganisierten Fürsorgeangeboten entstand in Leipzig am 7. September 1921 durch Studierende im Beisein von Dozenten der Verein „Wirtschaftsselbsthilfe der Leipziger Studenten e.V.“. Ziel war es, die bis dahin entstandenen Unterstützungen in einem System zu bündeln. Das Besondere war die Eigeninitiative von Studierenden für Studierende. Der Verein ist der Vorläufer des heutigen Studentenwerkes Leipzig.

Zwar ist das heutige Studentenwerk Leipzig nicht mehr studentisch geführt, sondern eine Anstalt öffentlichen Rechts mit rund 300 Beschäftigten und einem gesetzlichen Versorgungsauftrag, doch im Kern besteht die wichtigste Aufgabe auch heute noch darin, den Studierenden eine soziale Infrastruktur bereitzustellen, damit ein sorgenfreies Studium unabhängig von sozialer Herkunft und Einkommen ermöglicht und Chancengerechtigkeit gewährleistet wird. Neben der staatlichen Finanzierung leisten auch heute noch alle Studierenden mit ihren Semesterbeiträgen einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag. Von den Unterstützungsangeboten können auch heute diejenigen Studierenden besonders profitieren, die in hohem Maß darauf angewiesen sind.

- Solidarprinzip

Bereits vor 100 Jahren wurden die Leistungen des Wirtschaftsselbsthilfevereins solidarisch finanziert, so dass jeder einen Beitrag leistete, damit vor allem diejenigen davon profitieren konnten, die eine Unterstützung dringend nötig hatten.

Das Studentenwerk Leipzig arbeitet heute nach dem Solidarprinzip. Danach zahlen alle beitragspflichtigen Studierenden in unserem Zuständigkeitsbereich ihren (Semester-)Beitrag zur Finanzierung der sozialen Infrastruktur am Studienstandort Leipzig und erhalten so die grundsätzliche Möglichkeit, all unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen. Die Solidarität der gesamten Studierendenschaft mit sozial unterstützungsbedürftigen Mitgliedern der Solidargemeinschaft steht dabei im Vordergrund – nicht die Leistungsgerechtigkeit im Einzelfall.

- Paritätische Mitbestimmung von Studierenden

Die Gründung des Wirtschaftsselbsthilfevereins im September 1921 erfolgte durch sieben Studierende; der erste Vorsitzende des Vereins war der Student Rudolf Thieme.

Auch die verschiedenen Abteilungen des Wirtschaftsselbsthilfevereins wurden anfangs hauptsächlich von Studierenden geleitet. Die studentische Besetzung der Ämter war in Leipzig ein Vorreitermodell; sie wurde in den Wirtschaftsselbsthilfen der anderen Hochschulstädte nicht überall so gehandhabt.

Auch heute noch prägt die paritätische Besetzung von Organen und Ausschüssen die Arbeit des Studentenwerkes Leipzig. Studierende haben wesentliche Mitbestimmungsmöglichkeiten und setzen sich so für die Bedarfe der Studierendenschaft ein: Im Verwaltungsrat sind aktuell fünf der insgesamt zehn stimmberechtigen Mitglieder Studierende. Auch den Verwaltungsratsvorsitz hat derzeit ein Student inne. In den vom Verwaltungsrat eingesetzten Ausschüssen (Kulturausschuss, Sozialausschuss, Semesterticketausschuss) sind Studierende der verschiedenen vom Studentenwerk betreuten Hochschulen mindestens paritätisch vertreten.

- Ein warmes Essen pro Tag

Die Ernährungslage war in den Jahren nach dem 1. Weltkrieg schlecht. Der Schwerpunkt aller Bestrebungen der Anfangsjahre lag darin, Studierenden mindestens ein warmes, preiswertes Essen pro Tag anzubieten. Herzstück des Wirtschaftsselbsthilfevereins war die „Mensa academica“ in der Nähe der Universität. Die Mensapreise wurden subventioniert, finanzielle Unterstützung kam neben den Studierendenbeiträgen auch von der Universität, durch private Spenden und von staatlicher Seite. Für besonders bedürftige Studierende boten spendenfinanzierte „Freitische“ eine kostenfreie Essensversorgung.

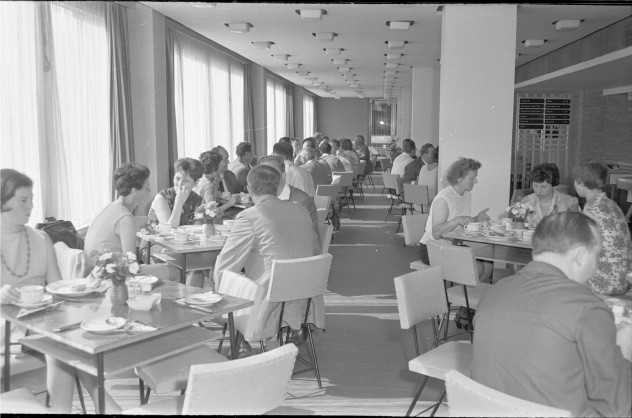

Auch heute ist die Versorgung der Studierenden mit preiswertem und gesundem Essen in Hochschulnähe eine der Kernaufgaben des Studentenwerkes. Über die Jahre ist die Zahl der Mensen und Cafeterien gewachsen, verschiedene Standorte an den verschiedenen Hochschulstandorten kamen hinzu. Auch der Speiseplan hat sich den Bedürfnissen der heutigen Studierenden angepasst und ermöglicht eine gesunde Ernährung, die auch Rücksicht auf Allergien und Unverträglichkeiten nimmt. Wo es früher zunächst um Linderung von Not und Hunger ging, so sind Mensen heute mehr als nur Orte der Bedürfnisbefriedigung; sie sind Aufenthaltsräume, Treffpunkte und damit Orte des Austauschs für alle Studierenden.

- Ein Dach über dem Kopf

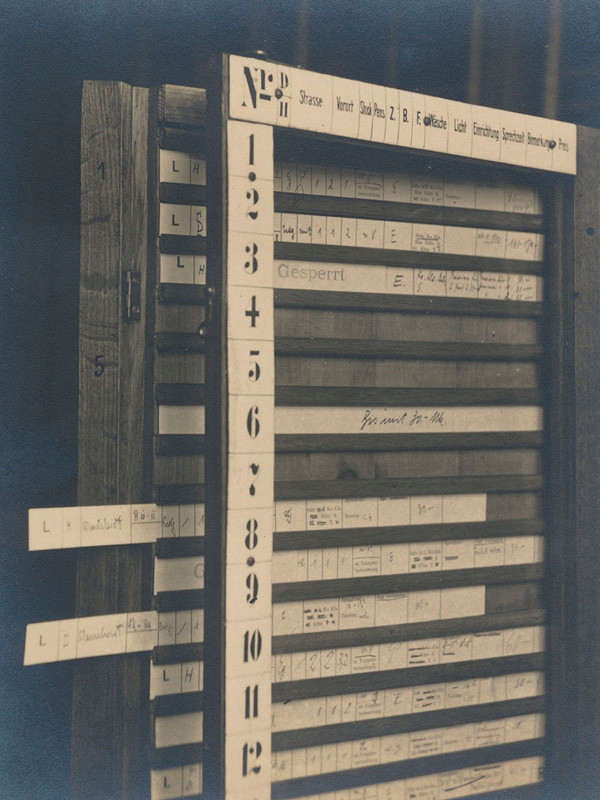

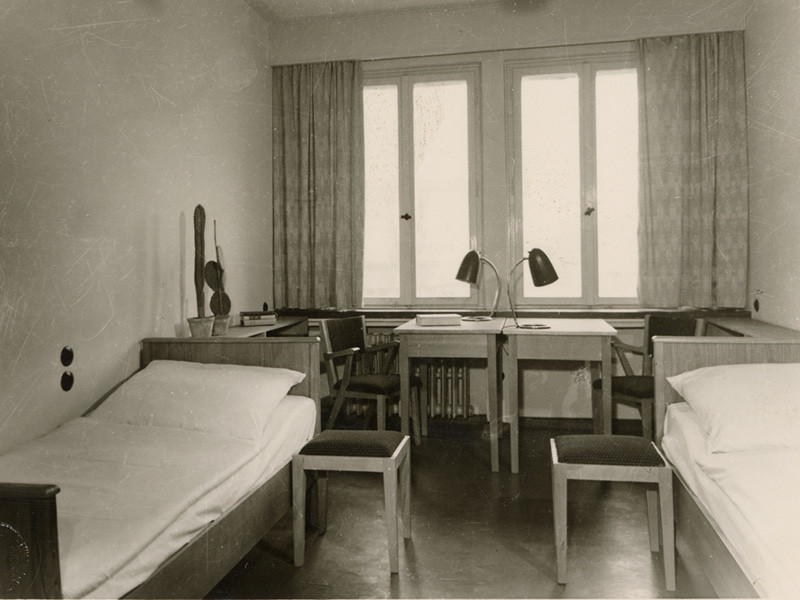

Die Versorgung der Leipziger Studierenden mit bezahlbarem Wohnraum war von Anbeginn eine Kernaufgabe des Studentenwerkes Leipzig. Das 1920 gegründete studentische Wohnungsamt vermittelte zunächst Zimmer in Privatwohnungen, zum Beispiel bei Kriegswitwen. Mit der Bereitstellung eines Flügels im Internat des Connewitzer Lehrerseminars war der erste Schritt in Richtung eines Studentenwohnheimes getan. Schlaf- und Arbeitszimmer, Kleiderräume und Frühstück erfüllten die einfachsten Bedürfnisse einer günstigen Unterkunft. Im Laufe der Jahre kamen weitere Wohnheime hinzu. Wohnblocks mit zentral beheizten Mehrbettzimmern boten kostengünstig modernen Standard für eine größere Zahl an Studierenden.

Heute ist das Studentische Wohnen eine zentrale Säule des Studentenwerkes Leipzig. In 15 Studentenwohnheimen können rund 5.200 Studierende modern, preiswert und hochschulnah wohnen. Ob Wohngemeinschaften oder Einzelapartments, gemütliche Küchen, eigene Duschen und Bäder – das Angebot hat sich entsprechend der Bedarfe heutiger Studierender angepasst und erweitert. Gemeinschafts-, Fitness-, oder Probenräume fördern heute den sozialen Austausch und das Zusammenleben in den Studentenwohnheimen.

- Studieren gelingt nicht ohne Geld

Ein Studium war in den 1920er Jahren oft nur möglich, wenn die Eltern in finanzielle Vorleistung gingen. Zudem stiegen die Lebenshaltungskosten rasant. Oftmals mussten sich Studierende auch verschulden, um überhaupt studieren zu können. Neben dem Studium oder in den Semesterferien zu arbeiten, war an der Tagesordnung. Eine Darlehenskasse unterstützte Studierende in kurzfristiger Not.

Ähnlich einer finanziellen Unterstützung wirkten für viele Studierende auch die „gespendeten“ Mahlzeiten an Freitischen oder Familientischen: Hier wurde, finanziert von Kommunen oder wohlhabenden Bürgern, Studierenden eine Mittags- oder Abendmahlzeit in der Mensa geschenkt. Einige Familien boten, wenn sie es sich leisten konnten, in ihrer eigenen Küche den Studierenden eine Mahlzeit an, oft im Gegenzug für eine Lehrstunde für die eigenen Kinder.

Vor 50 Jahren – im Jahr 1971 – wurde in den alten Bundesländern die Studienfinanzierung nach dem BAföG ins Leben gerufen. Das Studentenwerk Leipzig ist seit seiner Wiedergründung im Jahr 1991 damit beauftragt, das BAföG an die Leipziger Studierenden auszureichen. Unsere SachberarbeiterInnen und der BAföG-Service kümmern sich um alle Fragen rund um das Thema BAföG – von der Beratung bei der Antragstellung über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Rückzahlungsmodalitäten bis hin zur Vergabe des BAföG. Aktuell erhalten rund 6.800 Leipziger Studierende eine Studienfinanzierung nach dem BAföG (Stand: Februar 2021). Die Sozialberatung des Studentenwerkes bietet Beratung und Unterstützung bei finanziellen Problemen. Studierende, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind, können auch heute noch durch die Vergabe zinsloser Darlehen unterstützt werden.

- Theaterstücke für Kartoffeln

Not macht erfinderisch: Als zu Beginn der 1920er Jahre die Lebensmittel für den Mensabetrieb knapp waren, zog die Mensa-Helferschaft, allesamt ehrenamtlich arbeitende Studierende, aufs Land hinaus, um Lebensmittelspenden bei den Landwirten einzutreiben. Im Gegenzug für die Gaben an Kartoffeln, Mehl und anderen Lebensmitteln bedankten sich die Studierenden mit Theateraufführungen und Singspielen – eine frühe Form der „Kulturförderung“, um für dargebotene Kunst das Grundbedürfnis nach Nahrung befriedigen zu können. Das zur Wirtschaftsselbsthilfe gehörende Theatervermittlungsamt (später Vergünstigungsamt) organisierte in den 20er Jahren außerdem vergünstigte Eintritte in verschiedene Leipziger Kulturstätten für die Studierenden.

In der DDR wurde an den Hochschulen ebenfalls einiges an Kultur angeboten; in Leipzig gab es Chöre, Orchester, Kabarett, Theater, Elferräte und das Ensemble Solidarität mit vielen internationalen Gruppen. An fast allen Hochschulen gab es Studentenclubs, die meisten waren in den Studentenwohnheimen untergebracht. Auch heute noch stellt das Studentenwerk Leipzig den fünf Studentenclubs in den Studentenwohnheimen die Räumlichkeiten zur Verfügung, damit diese als Treffpunkte studentischen Lebens dienen können.

Die Kulturförderung des Studentenwerkes Leipzig ist heute eine andere – sie gewährt finanzielle Mittel für Studierende, damit diese sich neben dem Studium in eigenen kulturellen Projekten vielfältig ausprobieren und kreativ sein können.

- Gesundheitsförderung

Den Mangelerscheinungen und Krankheitsbildern in den 20er Jahren angepasst lag das Augenmerk zur Gründungszeit des Studentenwerkes vor allem auf der Bekämpfung und Vorbeugung von Tuberkulose. Man verordnete Kuren, es gab eigene Ärzte für Studierende, eigene Mittagstische für unterernährte Studierende, Mensaessen für magen- und darmkranke Studierende, Liege- und Ruheräume für erschöpfte Studierende, damit sie sich in einstündigen Liegekuren erholen konnten.

Heute ist die medizinische Versorgung der Studierenden Aufgabe des staatlichen Gesundheitssystems. Bei der gesundheitlichen Förderung von Studierenden stehen im Studentenwerk Leipzig neben der ausgewogenen Ernährung in den Mensen und Cafeterien entsprechend der Anforderungen der Zeit die (psycho-)sozialen Beratungsangebote im Vordergrund. Studierende haben die Möglichkeit, die Sozialberatung wahrzunehmen, um anonym über persönliche, familiäre oder finanzielle Probleme zu sprechen. Bei psychischen Belastungen hilft die Psychosoziale Beratungsstelle weiter. In Einzel- und Gruppengesprächen aber auch in Spezialkursen und Workshops werden gemeinsam mit den Studierenden Lösungen für ihre Studienschwierigkeiten, persönliche Konfliktsituationen oder psychische Belastungen gesucht.

- Kaffeehausmusiker, Tortenkellner, Zigarettenverkäufer

Aufgrund der finanziellen Not nach dem ersten Weltkrieg waren viele Studierende in den Gründungszeiten des Studentenwerkes darauf angewiesen, neben dem Studium bzw. in den Semesterferien zu arbeiten. Die Vermittlung von Studentenjobs übernahm das Arbeitsvermittlungsamt, welches dem Wirtschaftsselbsthilfeverein angegliedert war. Typische Jobs waren Tortenkellner, Zigarettenverkäufer, Kaffeehausmusiker und Fahrstuhlführer, aber auch Büro- und Bankjobs waren beliebt. Eine Leipziger Besonderheit war das „Akademische Übersetzungs- und Dolmetscher-Büro“ (AKÜDO), das es angehenden Akademikern ermöglichte, mit ihren im Studium erworbenen Sprachkenntnissen Geld zu verdienen. Mit mehr als 30 Sprachen im „Repertoire“ war das AKÜDO eine Leipziger Institution, die auch an anderen Hochschulstandorten, wie Dresden oder Berlin, übernommen wurde.

Bereits seit 1991 verfügt das wiedergegründete Studentenwerk Leipzig erneut über eine Studentische Jobvermittlung. Heute sind 60 Prozent der sächsischen Studierenden neben dem Studium erwerbstätig, um ihren Lebensunterhalt im Studium zu sichern. Vermittelt werden verschiedenste Tätigkeiten wie Umzugshelfer, Kellner, Aushilfen aber auch zahlreiche Jobs in Unternehmen mit inhaltlichem Bezug zum Studium. Die Jobvermittlung berät außerdem bei organisatorischen Fragen zum Studentenjob.

- Studieren mit Kindern

In den 1920er Jahren bis zur Nachkriegszeit hat sich das Aufgabenfeld, Studierende mit Kind zu unterstützen, nicht gestellt. Bis in die 1960er Jahre hinein war es in der DDR noch üblich, dass Kinder von berufstätigen Frauen oder Studentinnen in Wochenkrippen betreut wurden. Mit der allgemeinen Förderung von Geburten in der DDR (ab 1972 startete die finanzielle Unterstützung mit 1000 Mark Geburtsprämie pro Kind) wurde auch mehr Augenmerk auf die spezielle Förderung von Studentinnen mit Kind gelegt. Erstmals weist der Rektor der Universität Leipzig im Jahr 1974 an, dass die Studentinnen jede Art von Unterstützung und Förderung im Lehrbetrieb erhalten und vorrangig Plätze im Studentenwohnheim erhalten sollen; auch Studentenpaare mit Kind sollten im Studentenwohnheim untergebracht werden. Für die Betreuung in städtischen Kinderkrippen und Kindergärten wurden ebenfalls Plätze für die Kinder von Studierenden bereitgehalten.

Nach der Wiedervereinigung brach die Geburtenrate zunächst ein, dennoch gab es einige Studierende mit Kind und Bedarf für eine Unterbringung, die sich nach dem Alltag der Studierenden richtete. 1995 eröffnete das Studentenwerk Leipzig seinen Kinderladen auf dem Campus Augustusplatz, der studierenden Eltern die Möglichkeit bot, an Vorlesungen teilzunehmen, während die Kinder stundenweise betreut wurden. Seit 1996 vereint die Villa Unifratz Wohnen und Kinderbetreuung unter einem Dach: In der Kindertagesstätte werden noch heute die Kinder von Studierenden betreut, während im restlichen Haus Wohnplätze für studentische Familien zur Verfügung stehen.

Daneben stellt das Studentenwerk heute zwei weitere Kindertagesstätten in Trägerschaft durch den Kooperationspartner Fröbel gGmbH in Hochschulnähe zur Betreuung der Kinder von Studierenden bereit. Ein besonderer Begegnungsort für studierende Eltern ist seit 2019 das Studentische Familienzentrum, das als Begegnungszentrum auch Workshops und Entspannungskurse sowie die Kinderbetreuung in Eigeninitiative ermöglicht. Eine spezialisierte Sozialberatung über finanzielle Unterstützung und weitere Hilfsangebote ergänzen das Angebot des Studentenwerkes. Die Kinder von Studierenden bis 12 Jahre erhalten mit dem „Kinderteller“ in den Mensen täglich ein kostenloses Essen.

- Unterstützung für beeinträchtigte Studierende

In den Anfangsjahren nach dem ersten Weltkrieg gab es ein Wohnheim für kriegsversehrte Studenten in der Dresdner Straße, ansonsten war die Unterstützung von beeinträchtigten Menschen in dieser Zeit Privatsache. In der DDR legte das System der Behindertenbetreuung den Schwerpunkt auf die Fürsorge, es ging weniger darum, die geistig Begabten zu fördern. Damit war auch keine explizite Förderung von Studium mit Beeinträchtigung vorhanden. In den alten Bundesländern begann die intensivere Auseinandersetzung mit dem Thema als gesellschaftliche Verantwortung in den achtziger Jahren. Seit 1982 betreibt das Deutsche Studentenwerk (DSW) eine zentrale Beratungsstelle für Studienbewerber und Studierende mit Beeinträchtigung.

Mit der Wiedergründung des Studentenwerkes Leipzig wurde dieser Arbeitsinhalt ab 1991 automatisch auch ein Bestandteil unserer Arbeit. Das Sachgebiet Soziale Dienste wurde im Jahr 1995 aufgebaut. 1995 wurde im Auftrag des Studentenwerkes Leipzig eine psychologische Beratung durch einen ausgebildeten Psychologen gegründet. Bereits zwei Jahre zuvor entstand die Möglichkeit für Studierende, durch Vermittlung des Studentenwerkes Leipzig, einen an der Universität tätigen Psychologen zu konsultieren. Seit 2012 wird die psychosoziale Beratung des Studentenwerkes Leipzig für Studierende in Kooperation mit der Universität Leipzig in einer Beratungsstelle gebündelt, die auf die Studierendenberatung fokussiert ist. 1996 wurde die Sozialberatung eingeführt, die seitdem spezielle Beratungsangebote für internationale Studierende, Studierende mit Beeinträchtigung sowie Studierende mit Kind anbietet. Damals wie heute richten wir uns in den Sozialen Diensten nach den Bedürfnissen der Studierenden und passen unsere Angebote bei Bedarf an. Im Fall von Studierenden mit Beeinträchtigung bedeutet die Unterstützung konkret nicht nur Beratung, sondern auch Begleitung im Alltag und die ständige Verbesserung des barrierefreien Zugangs zu den Angeboten des Studentenwerkes Leipzig.

- Studierende aus aller Welt zu Gast in Leipzig

Bereits in den zwanziger Jahren kamen ausländische Studierende zum Studium nach Deutschland. Da das Studium generell zu bezahlen war, ist davon auszugehen, dass diese Studierenden eher wohlhabend wahren. Die wachsende allgemeine Erkenntnis der Wichtigkeit des Ausländerstudiums für den internationalen Ruf der deutschen Universität und des Deutschen Reiches insgesamt führte seit 1927 auch an der Universität Leipzig zur Gründung einer selbstständigen „akademischen Auslandsstelle“ zur Beratung und Förderung der ausländischen Studierenden. Das Leipziger Übersetzungs- und Dolmetscherbüro für Studierende (Aküdo) war in dieser Zeit eine wichtige Adresse, um die deutsche Sprache zu erlernen und mit deutschen und internationalen Studierenden in Kontakt zu kommen.

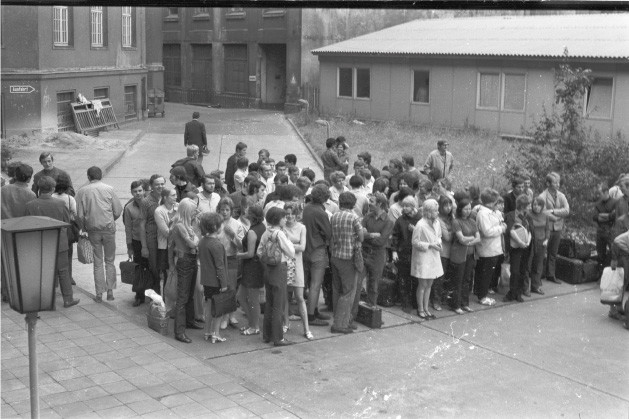

In der DDR war die Vergabe von Studienplätzen an Ausländer vorwiegend von außenpolitischen Vorgaben des Zentralkomitees der SED geprägt.

Das Ausländerstudium in der DDR diente vor allem Prestigezwecken. Studierenden aus vornehmlich sozialistischen Ländern wie Vietnam, Korea, Mosambik oder Kuba wurde ein Studium mit Rundumversorgung aus dem Staatshaushalt finanziert, um so das Bild eines erfolgreichen Staates nach außen zu tragen. Die Anzahl ausländischer Studierender blieb bis Anfang der 70er Jahre mit weniger als 1.000 relativ gering. Erst mit der Aufnahme hunderter vietnamesischer Studierender und der völkerrechtlichen Anerkennung der DDR durch zahlreiche Entwicklungsländer stieg die Zahl stark an – auf konstant über 12.000 in den 80er Jahren. Besonderer Wert wurde auf die Integration der ausländischen Studierenden in den normalen Studienprozess gelegt. In den Studentenwohnheimen galt der Grundsatz der gemischten Belegung. Auf diese Weise sollte erreicht werden, dass die internationalen Studierenden in einer deutschsprachigen Umgebung lebten und Unterstützung von ihren deutschen Kommilitonen erhielten. Ende der 70er Jahre wurden internationale Studierende als Devisenquelle entdeckt. So kamen Studenten aus zahlungskräftigem Elternhaus für die Ausbildung in die DDR und auch nach Leipzig. Für sie galten gewissermaßen besondere Regeln, und sie genossen zudem bestimmte Vorzüge wie Einzelzimmer und die Unterbringung von Ehepartnern in den Studentenwohnheimen oder die Versorgung in „Vollpension“ nach Rezepten der heimatlichen Küche.

Heute liegt der Anteil internationaler Studierender an den Leipziger Hochschulen bei 12 Prozent (Stand Wintersemester 2019/20). Der Anteil internationaler Bewohner in den Studentenwohnheimen liegt bei fast 37 Prozent. Von den über 80 Nationalitäten, die in den Wohnheimen vertreten sind, stammt die Mehrzahl der Studierenden aus China (13 Prozent), Syrien (7 Prozent) und Russland (6 Prozent). Das Studentenwerk Leipzig bietet spezielle Beratungsangebote aber auch vielfältige Info- und Freizeitveranstaltungen an, die das Ankommen und Leben in Leipzig erleichtern, damit auch internationale Studierende sich voll und ganz auf ihr Studium konzentrieren können. Die Zielgruppe wird dabei im Sinne einer ganzheitlichen Unterstützung in den wichtigen Bereichen Wohnen, Mensaversorgung, Finanzierung und Beratung angesprochen. Im Bereich Soziale Dienste wurde die Querschnittskoordination Internationales angesiedelt, um neben einer abteilungsübergreifenden Arbeit auch die fachliche Vernetzung mit den Hochschulen und anderen Institutionen in Leipzig zu organisieren.

- Vom Strümpfe stopfen zum Semesterticket

Das Studentenwerk Leipzig unterstützt die Leipziger Studierenden in ihrer Mobilität heute mit besonderen Angeboten. Im Auftrag der Studierendenschaft verhandelt es als Vertragspartner mit den Verkehrsbetrieben und sorgt für die Bereitstellung des Semestertickets, das vor 25 Jahren – im Jahr 1996 – erstmals eingeführt wurde und in verschiedenen Nutzungsmodellen existierte. Das heutige Ticket ermöglicht es den Studierenden aller Leipziger Hochschulen, sämtliche Verkehrsmittel in Leipzig und im gesamten Gebiet des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes zu nutzen. Aus dem vom Studentenwerk Leipzig verwalteten Mobilitätsfonds werden zudem drei Fahrradselbsthilfewerkstätten unterstützt, in denen Studierende ihr Fahrrad unter fachmännischer Anleitung entgeltfrei selbst reparieren können.

Wo es das Studentenwerk heute ermöglicht, den defekten Reifen zu flicken, so gab es auch in den Anfangsjahren des Studentenwerkes eine Flickstube, die zum Wirtschaftsselbsthilfeverein gehörte. Statt Reifen wurden dort allerdings kostenlos Strümpfe und Unterwäsche der Studierenden fachmännisch geflickt und ausgebessert. Auch die Mobilität wurde bereits in den 20er Jahren gefördert: auf Antrag waren beim Vergünstigungsamt des Wirtschaftshilfevereins verbilligte Wochenkarten für die Leipziger Straßenbahn erhältlich.

- Vielfältige Quellen der Finanzierung des Studentenwerkes

Ursprünglich war die Inanspruchnahme von Unterstützungsleistungen der Wirtschaftsselbsthilfe an die Zahlung eines Vereinsbeitrages gekoppelt. Später wurde von den Studierenden ein Semesterbeitrag an die Universität entrichtet, von dem ein kleiner Anteil für die Finanzierung der Wirtschaftsselbsthilfe bestimmt war. Darüber hinaus brachten viele Studierende ihre Arbeitsleistung ein (z.B. die Helferschaft in der Mensa). Die Universität Leipzig stellte Räumlichkeiten zur Verfügung. Gleichwohl wurde das Studentenwerk auch vom sächsischen Volksbildungsministerium finanziell unterstützt, sogar die Stadt Leipzig leistete einen Finanzierungsbeitrag. Hinzu kamen insbesondere in den Anfangsjahren großzügige Sach- und Geldspenden aus der Bevölkerung und aus allen Ländern der Welt (z.B. von Firmen und ehemaligen Studierenden oder von Kommunen zur Unterstützung der Leipziger Studierenden aus ihrer Stadt).

Das Studentenwerk Leipzig finanziert sich heute im operativen Geschäft im Wesentlichen aus vier Quellen:

- den Umsätzen in den Studentenwohnheimen, Mensen und Cafeterien,

- den Semesterbeiträgen der Studierenden,

- dem Kostenersatz des Freistaates Sachsen für das Amt für Ausbildungsförderung sowie

- den Zuweisungen des Freistaates Sachsen zum laufenden Betrieb der Verpflegungseinrichtungen und der Sozialen Dienste.

Hinzu kommen die Gebäude, die der Freistaat Sachsen dem Studentenwerk Leipzig für die Bereitstellung der sozialen Infrastruktur überlässt sowie die staatlichen Investitionszuschüsse zur Erhaltung und Modernisierung dieser Infrastruktur. So wurden nach der Wiedergründung vor 30 Jahren mit Hilfe staatlicher Zuschussprogramme in den 90er Jahren vor allem die Studentenwohnheime des Studentenwerkes Leipzig und in den 2000er Jahren schrittweise auch die Mensen und Cafeterien grundhaft saniert. Und auch aktuell fließen jährliche Investitionszuschüsse des Freistaates Sachsen in die Modernisierung von Mensen, Cafeterien und seit 2019 auch wieder von Studentenwohnheimen. 25 Jahre nach der Kernsanierung der Studentenwohnheime steht aktuell wieder ein erhöhter Modernisierungsbedarf bei den haustechnischen Anlagen an. Die staatlichen Investitionszuschüsse für die anstehenden Modernisierungsbedarfe sind dabei eine wesentliche Voraussetzung zur Erhaltung der bezahlbaren Mietpreise in den Studentenwohnheimen.

- Studierende organisierten Mensabetrieb

In den 1920er Jahren war die Mensa academica das Herzstück des Wirtschaftsselbsthilfevereins. Besonders herauszuheben ist das große Engagement von Studierenden, die hauptsächlich für einen reibungslosen Mensabetrieb sorgten. Zu Beginn waren es einige wenige, später rund 100 Studierende, die als so genannte „Mensa-Helferschaft“ die Mensa am Laufen hielten, indem sie bedienten, die Tische abräumten, den Service oder auch Lebensmittel organisierten. Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und dem freiwilligen Arbeitsbeitrag trugen die Studierenden damit über ihren Semesterbeitrag hinaus wesentlich zur Erfolgsgeschichte des Wirtschaftsselbsthilfevereins bei. Heute ist das Studentenwerk Leipzig als Anstalt öffentlichen Rechts ein nach kaufmännischen Regeln arbeitendes Wirtschaftsunternehmen mit sozialem Auftrag, in dem rund 300 fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die gelingenden Abläufe sorgen, wenngleich sie dabei noch immer zu einem kleinen Teil von studentischen Aushilfen unterstützt werden, beispielsweise bei Bürotätigkeiten oder am Geschirrband in den Mensen. Eine ehrenamtliche Mitarbeit von Studierenden gibt es auch heute noch in den verschiedenen Gremien des Studentenwerkes Leipzig wie dem Verwaltungsrat und den Ausschüssen.

- Zusammenarbeit mit den Hochschulen

Die Ursprünge des heutigen Studentenwerkes Leipzig liegen an der Universität Leipzig, getragen von Mitgliedern der Universität, wie Studierenden und Professoren. Ende der 1910er/Anfang der 1920er Jahre waren die Übergänge in der Fürsorgearbeit sehr fließend. Erst mit der Gründung des Wirtschaftsselbsthilfevereins im September 1921 wurde der Vorläufer des heutigen Studentenwerkes als eigenständige Institution geschaffen; dennoch waren beide Institutionen in ihrer Fürsorgearbeit weiterhin eng verbunden. Die Universität stellte verschiedene Räumlichkeiten für die sozialen Unterstützungsleistungen des Vereins, beispielsweise für die Mensa academica in der Ritterstraße, zur Verfügung. Auch die zentrale Anlaufstelle des Wirtschaftsselbsthilfevereins mit all seinen Unter-Abteilungen war im Gebäudekomplex der Universität in der Ritterstraße 14 angesiedelt. Über mehrere Jahre energisch vorangetrieben von der Universität wurde der Bau eines neuen Studentenwohnheims im heutigen Leipziger Stadtteil Stötteritz, das 1931 eröffnet und dessen Betrieb in die Hände des Wirtschaftsselbsthilfevereins gegeben wurde.

Ab dem Sommersemester 1926 stieß die Handelshochschule Leipzig (HHL) dazu; Universität und Handelshochschule führten die folgenden Ämter dann gemeinsam: Mensa, Wohnungsamt, Arbeitsvermittlungsamt und Aküdo (Übersetzungs- und Dolmetscherbüro). Die diesen Zwecken dienenden Einrichtungen an der HHL wurden aufgelöst. Mit der Wirtschaftsselbsthilfe hatte die HHL vereinbart, dass ihren Studierenden die Einzelfürsorge genauso zur Verfügung stehe wie den Universitätsstudenten. Im Folgenden trat die HHL der Wirtschaftsselbsthilfe bei. Der Verein fungierte nun als Wirtschaftskörper beider Studentenschaften. Im Vorstand wie im Verwaltungsausschuss saßen je ein HHL-Vertreter. Die Handelshochschüler konnten sich ehrenamtlich in den Selbsthilfeeinrichtungen engagieren. Finanziell beteiligte sich die HHL im Verhältnis zur Nutzung der Vereinsleistungen durch ihre Studentenschaft, die ebenfalls Mitgliedsbeiträge an die Wirtschaftsselbsthilfe zahlte.

Nach Ende des zweiten Weltkrieges heißt es in den Rektoratsakten über das Studentenwerk: „Auf Befehl des Militärkommandanten von Leipzig vom 16.10.1945 wurde das Studentenwerk Leipzig in die treuhänderische Betreuung der Universität übergeleitet.

Am 21.5.1948 konstituierte sich die Kreisstelle Leipzig der Sozialen Studienhilfe – „vordem Studentenwerk“. Damit war formell das Ende des Studentenwerkes besiegelt. Ab diesem Zeitpunkt wurden alle sozialen Angelegenheiten über die jeweiligen Hochschulen geregelt. Die studentische Krankenversicherung und der Gesundheitsdienst wurden in die Versicherungsanstalt Sachsen überführt. Jede Hochschule hatte sich danach selbst um die soziale Unterstützung ihrer Studierenden zu kümmern.

Erst nach der Wende vor 30 Jahren – am 1. Juli 1991 – wird das Studentenwerk Leipzig als hochschulübergreifende Institution wiedergegründet. Zum Stichtag 1. Juli wurden alle entsprechenden Sozial- und Wirtschaftseinrichtungen der Hochschulen (7 Mensen, 28 Cafeterien, 56 Wohnheime und Wohnungen) mit rund 500 Beschäftigten aus den Hochschulen herausgelöst und ins wiedergegründete Studentenwerk überführt. Das Studentenwerk Leipzig nahm seine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit als Anstalt öffentlichen Rechts unter Rechtsaufsicht und im BAföG-Amt auch unter Fachaufsicht des Freistaates Sachsen wieder auf. Die Zahl der zu betreuenden Studierenden betrug 18.859.

Die Hochschulen, die zu dieser Zeit existierten, waren:

Heute betreut das Studentenwerk Leipzig mit rund 300 Beschäftigten die rund 39.000 Studierenden von acht Leipziger Hochschulen:

Die heutige Leistungspalette des Studentenwerkes Leipzig stellt mit einem vielfältigen Angebot die Erfüllung des sozialen Versorgungs- und Förderungsauftrages gemäß Sächsischem Hochschulfreiheitsgesetz für die 39.000 Leipziger Studierenden sicher – „Damit Studieren in Leipzig gelingt“:

Mit den Leipziger Hochschulen und Studierendenvertretungen arbeitet das Studentenwerk Leipzig partnerschaftlich und auf Augenhöhe zusammen. VertreterInnen dieser Hochschulen werden als Mitglieder in den Verwaltungsrat und die Ausschüsse des Studentenwerkes Leipzig entsandt, um eine bedarfsgerechte Versorgung abzusichern.

Historische Reise

- Die Anfänge der 20er Jahre bis zum Ende des 2. Weltkriegs

Nach dem 1. Weltkrieg

Der studentische Alltag ist von Kriegsfolgen geprägt, die Ernährungssituation ist katastrophal, es herrscht Wohnungsnot. Zwei Drittel der Studenten haben finanzielle Probleme, viele sind in schlechter gesundheitlicher Verfassung.

1919-1920

Studierende und Dozenten haben an mehreren Orten in Deutschland die ersten sogenannten Studentenhilfen als private Selbsthilfeeinrichtungen ins Leben gerufen.

Auch der Allgemeine Studentenausschuss (AStA) an der Universität Leipzig macht in seiner Verfassung die studentische Wohlfahrt zu seinem wichtigsten Ziel. Anfang der 20er Jahre sind rund 5.000 Studierende an der Universität Leipzig eingeschrieben.

1921

Am 19.2. wird in Tübingen der Verband der Selbsthilfeeinrichtungen, die „Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft e.V.“ mit Sitz in Dresden gegründet.

In Leipzig findet am 7.9. die Gründungsversammlung des Vereins „Wirtschaftsselbsthilfe der Leipziger Studenten“ statt; er ist die Vorgängerinstitution des Studentenwerkes Leipzig. Bereits vorhandene Fürsorgeangebote sollen jetzt besser gebündelt und weiter ausgebaut werden, um die studentische Not zu lindern. Im Vorstand des Vereins ist die Studierendenschaft paritätisch vertreten; der erste Vereinsvorsitzende ist ebenfalls ein Student.

1922

Das Amt für studentische Fürsorge an der Universität und die Wirtschaftsselbsthilfe bilden jetzt zusammen den zentralen Wirtschaftskörper für Studierende. Vielfältigste Fürsorgeaktivitäten werden organisiert, dazu gehören die preiswerte Speisung in der Mensa Academica, die Vermittlung von Wohnraum, Angebote zur finanziellen Unterstützung und für kranke Studierende u.v.a.m.

1923

Aufgrund der Inflation verfünffacht sich die Zahl der bedürftigen Studierenden.

25 verschiedene Abteilungen bieten Fürsorgeleistungen an, u.a. gibt es eine Darlehenskasse, eine Arbeitsvermittlung, das Akademische Dolmetscher- und Übersetzungsbüro, verschiedene Verleihangebote, Angebote für kranke Studierende und es werden Privatzimmer und Zimmer in Wohnheimen vermittelt.

Weil die Spenden für die Mensa zurückgehen, bemüht sich die sogenannte Helferschaft – Studierende, die unentgeltlich in der Mensa arbeiten – jetzt um Lebensmittel aus dem Leipziger Umland. Dafür bedankt sie sich mit Theateraufführungen und Bauernlehrkursen bei den spendenden Landwirten.

1926

Zunächst ist die Wirtschaftsselbsthilfe nur für die Studierenden der Universität tätig, jetzt tritt die Handelshochschule dem Verein bei, der fungiert nun als Wirtschaftskörper beider Studierendenschaften.

1929

Der Verband der Selbsthilfeeinrichtungen, die „Wirtschaftshilfe der Deutschen Studentenschaft e.V.“ wird in „Deutsches Studentenwerk“ umbenannt. Die Wirtschaftsselbsthilfe in Leipzig nennt sich deshalb ab jetzt Studentenwerk Leipzig.

1931

Am 10. Mai wird das Erich-Bethe-Haus eingeweiht – der erste Wohnheimneubau für Studenten mit 50 Plätzen. Es bietet neben der Unterkunft auch Gemeinschafts- und Arbeitsräume sowie Verpflegung an. Organisation und Finanzierung hatten Jahre in Anspruch genommen.

Am 15. November 1931 wird mit einem Festakt in der Universitätsaula das zehnjährige Bestehen des Leipziger Studentenwerkes gefeiert.

1932

Immer wieder haben Mitglieder des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes (NSDStB) versucht, die Arbeit der Wirtschaftsselbsthilfe zu stören – zum Beispiel durch den Vorwurf angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten. Jetzt verschärft sich die Lage, denn bei der AStA-Wahl hat der NSDStB die Mehrheit errungen.

1933

Am 1. Mai 1933 wird an der Universität der AStA aufgelöst. Der Verein Wirtschaftsselbsthilfe wird zerschlagen. Die Fürsorgeeinrichtungen werden dem „Führer der Leipziger Studentenschaft“ direkt unterstellt.

1938

Die Überführung aller Einrichtungen ins Reichsstudentenwerk wird per Gesetz vom 6. Juli 1938 umgesetzt. Die regionalen Studentenwerke werden gleichgeschaltet und ihrer Autonomie beraubt. Förderung und Unterstützung Studierender wird jetzt nach politischen und rassenideologischen Gesichtspunkten betrieben. Das Studentenwerk Leipzig wird aus dem Vereinsregister gelöscht.

2. Weltkrieg

Viele Studierende müssen kriegsunterstützende Arbeit leisten oder werden zum Kriegsdienst einberufen. In den Luftangriffen auf Leipzig werden viele Hochschulgebäude zerstört. Der Lehrbetrieb kommt zum Erliegen.

1945

Pläne zur Fortführung der Arbeit des Studentenwerkes werden direkt nach Kriegsende in Angriff genommen, ein paritätisch besetzter Beirat wird eingesetzt.

1946

Am 18. Januar wird die Genehmigung der Sowjetischen Militärverwaltung zur Wiederaufnahme des Lehrbetriebs durch die Universität veröffentlicht.

Ein Amt „Mensa und Beschaffung“ wird eingerichtet. Es gibt drei Mensen: Grassistraße, Amtsgericht, Tierklinik und verschiedene kleinere Küchen. Täglich werden 1.850 Essen gekocht.

1947

Am 17.12. wird das Gesetz zur Errichtung einer Sozialen Studienhilfe in Sachsen als Anstalt des öffentlichen Rechts erlassen. Sie soll Mensa, Wohnheime, Hilfsbücherei und andere soziale Einrichtungen übernehmen und die Stipendienvergabe organisieren. Neben der Essenversorgung ist die Organisation von Wohnraum besonders wichtig.

1948

Am 21.5. konstituiert sich die Kreisstelle Leipzig der Sozialen Studienhilfe, das Studentenwerk wird formell aufgelöst. Zukünftig müssen die einzelnen Hochschulen die soziale Betreuung der Studierenden übernehmen.

- Die DDR-Zeit

1956

Die Universität, die jetzt „Karl-Marx-Universität“ heißt, verfügt inzwischen über neun Internate mit rund 1.080 Plätzen in Altbauten. 1956 kommt das neu errichtete Studentenwohnheim in der Nürnberger Straße dazu, dort ziehen Medizinstudenten ein, heute gehört es zum Studentenwerk.

1965

Das neue Studentenwohnheim „Jenny Marx“ mitten im Zentrum wird eröffnet – hier hat das Studentenwerk Leipzig seit Ende 1995 seinen Sitz. Danach werden Wohnheime nur noch in Plattenbauweise errichtet.

1968

Im Januar beginnt der Bau der Studentenwohnheime in der Straße des 18. Oktober. In dem Plattenbaukomplex kommen bis zu 2.800 Bewohner unter. Weil jedem auswärtigen Studierenden ein Wohnheimplatz zusteht, werden Wohnheime oftmals überbelegt. Die meisten Wohnheime in Altbauten werden jetzt aufgegeben.

Im Mai bestätigt das Politbüro des ZK der SED den Bebauungsplan des Leipziger Karl-Marx-Platzes einschließlich des Abrisses der Paulinerkirche und aller noch vorhandenen Universitätsgebäude.

1973

Als Bestandteil des neuen Universitätsgebäudekomplexes am Karl-Marx-Platz (heute Augustusplatz) wird die Zentralmensa eröffnet: Die größte Leipziger Mensa verfügt auf zwei Etagen über 1.250 Tischplätze und über verschiedene Speisesäle und Restaurants, darunter eine Mokka-Milchbar und eine „Rektoren-Klause“.

1989

Erste Informationsgespräche zur Einrichtung von Strukturen vergleichbar mit denen der alten Bundesländer finden bereits im Dezember statt. In Leipzig gibt es zu diesem Zeitpunkt die Studieneinrichtungen Karl-Marx-Universität, Technische Hochschule, Handelshochschule, Deutsche Hochschule für Körperkultur, Pädagogische Hochschule, Hochschule für Grafik und Buchkunst, Hochschule für Musik, Theaterhochschule und Institut für Literatur. Alle hatten eigene Abteilungen, die die Fürsorgeaufgaben (Wohnen, Mensabetrieb) für ihre Studierenden organisierte.

1990

Eine am 18. September vom Ministerrat der DDR erlassene Verordnung sieht die Errichtung von Studentenwerken vor. Auf dieser Grundlage werden im Zuge der Wiedervereinigung in den fünf neuen Bundesländern zwölf Studentenwerke eingerichtet.

- Wendezeit bis heute

1991

Das Studentenwerk Leipzig wird am 1. Juli wiedergegründet. Noch vor der Studentenwerksgründung ist das BAföG am 1.1. auch für die neuen Bundesländer in Kraft getreten.

Zum Stichtag am 1.7. werden die entsprechenden Sozial- und Wirtschaftseinrichtungen der Hochschulen ins Studentenwerk überführt, dazu gehören 7 Mensen, 28 Cafeterien, 56 Wohnheime und Wohnhäuser. Das Studentenwerk nimmt damit seine selbständige wirtschaftliche Tätigkeit auf. Die Zahl der zu betreuenden Studierenden beträgt 18.859, die Zahl der Beschäftigten liegt bei über 500.

Die erste Wohnheimsanierung startet in der Tarostraße, für die Zentralmensa wird als erste Investition eine Spülanlage für 1 Million DM angeschafft.

1993

Ab 7.1. gilt das Gesetz über die Studentenwerke im Freistaat Sachsen, per Verordnung ist das Studentenwerk Leipzig jetzt zuständig für die Studierenden der Universität Leipzig, der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig, der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig und der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig. Einige Zeit später kommen die Studierenden der Handelshochschule und der Hochschule für Telekommunikation dazu.

1995

Das Studentenwerk zieht vom Universitätshochhaus am Augustusplatz in die Goethestraße 6 (ehemaliges Wohnheim „Jenny Marx“). Das Sachgebiet Soziale Dienste wird aufgebaut. Es gibt jetzt eine Jobvermittlung, einen Kinderladen, eine Rechts- und eine Psychologische Beratung, 1996 kommen die Sozialberatung und die Kindertagesstätte Villa Unifratz dazu.

1996

Das Semesterticket wird eingeführt, das Studentenwerk fungiert als Vertragspartner der Verkehrsbetriebe. Einige Jahre lang gibt es ein sogenanntes Sockelmodell, mittlerweile gilt für alle Hochschulen ein Vollticket des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes.

Der erste Wohnheimneubau des Studentenwerkes startet in der Mainzer Straße, dafür gibt es finanzielle Unterstützung von der Max-Kade-Stiftung, New York. Bereits zum Wintersemester 1997 wird eröffnet.

2003

Im Juni finden sachsenweit Mensa-Protesttage gegen die erneuten Zuschusskürzungen des Freistaates Sachsen statt. Die Protesttage wurden durch die studentischen Mitglieder der Verwaltungsräte der sächsischen Studentenwerke initiiert. Die Mensa Academica im Leipziger Süden wird am 25.3. als erster Mensaneubau Sachsens eröffnet.

2004

Die Sanierungsarbeiten am Studentenwohnheim Nürnberger Straße/Brüderstraße werden im September abgeschlossen. Die Umbaukosten wurden komplett aus Eigenmitteln bestritten. Das Studentenwerk Leipzig hat damit bei den Studentenwohnheimen einen Sanierungsgrad von 100 Prozent erreicht.

2007

Erstmals seit der Wiedergründung des Studentenwerkes wird ein Student zum Vorsitzenden des Verwaltungsrates gewählt. Dieser ist paritätisch mit Studierenden besetzt.

Am 19. Januar schließt die 1973 erbaute Zentralmensa mit einer großen Abschiedsparty, ihr Abriss ist für die Neubebauung des Campus Augustusplatz notwendig.

2009

Die neue Mensa am Park wird am 28.6. als Nachfolgebau der Zentralmensa und als größte gastronomische Einrichtung des Studentenwerkes eröffnet. Bereits 15 Monate später wird die erste Million an Essenportionen gefeiert.

2014

Das Center for Social Services (CSS) wird eröffnet, es vereint Angebote des Studentenwerkes für Studierende in besonderen sozialen Situationen unter einem Dach. Studierende mit Kind, ausländische Studierende, Studierende in problematischen Lebenslagen und Studierende mit einer Beeinträchtigung haben damit eine gut zu erreichende Anlaufstelle unter einem Dach. Im gleichen Gebäude befindet sich der zweite vom Studentenwerk neu erbaute Kindergarten für die Kinder studierender Eltern, der erste wurde bereits 2010 eröffnet.

2019

Nach ihrer Sanierung wird am 20. Mai mit der Mensa am Medizincampus die bis dahin letzte unsanierte Verpflegungseinrichtung des Studentenwerkes neu eröffnet. Die Mensa befindet sich in einem multifunktionalen Lern- und Kompetenzzentrum der Medizinischen Fakultät der Universität. Die Modernisierung der Einrichtung wurde komplett durch Landesmittel realisiert. Der Freistaat Sachsen steigt nach 17 Jahren wieder in die Studentenwohnheimförderung ein.

2020

Die Corona-Pandemie bestimmt auch das studentische Leben in Leipzig, das Studentenwerk reagiert mit vielen Maßnahmen auf die Ausnahmesituation.

2021

Am 7.September jährt sich die Gründung der „Wirtschaftsselbsthilfe der Leipziger Studenten“, der Vorgängerinstitution des Studentenwerkes Leipzig, zum 100. Mal.

Das Studentenwerk Leipzig betreut heute die rund 39.000 Studierenden an acht Hochschulen:- Universität Leipzig,

- Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig,

- Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig

- Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig,

- HHL Leipzig Graduate School of Management,

- Hochschule für Telekommunikation Leipzig,

- BA Sachsen – Staatliche Studienakademie Leipzig und

- iba Leipzig – Internationale Berufsakademie.

Wer mehr lesen will: Die Jubiläumsbroschüre und die ausführliche, zweiteilige Chronik des Studentenwerkes Leipzig sind hier zu finden: