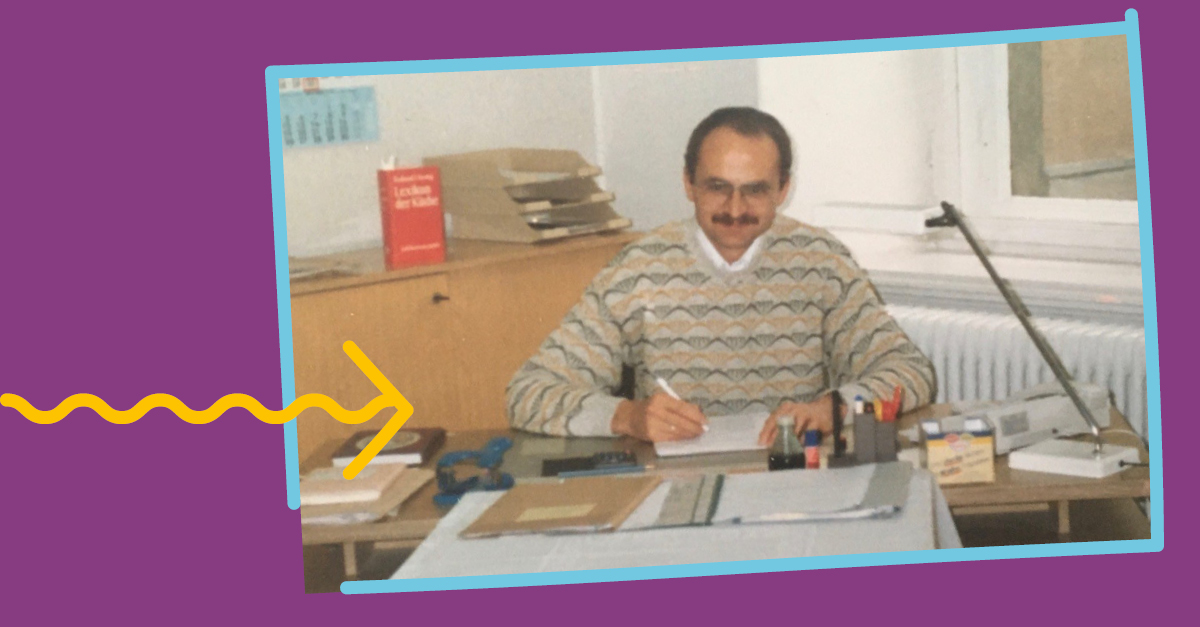

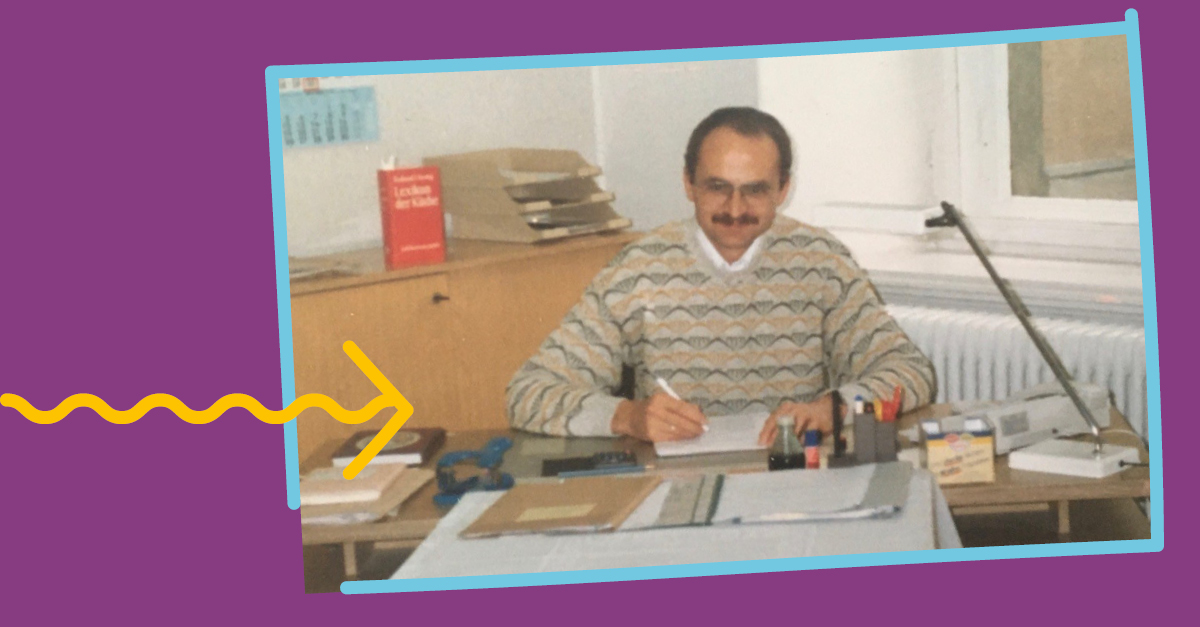

Über Essensmarken, Exportbier und die Kunst der Improvisation: Ein Zeitzeugen-Bericht von unserem langjährigen Mitarbeiter Gerald Hoffmann.

Über Essensmarken, Exportbier und die Kunst der Improvisation: Ein Zeitzeugen-Bericht von unserem langjährigen Mitarbeiter Gerald Hoffmann.